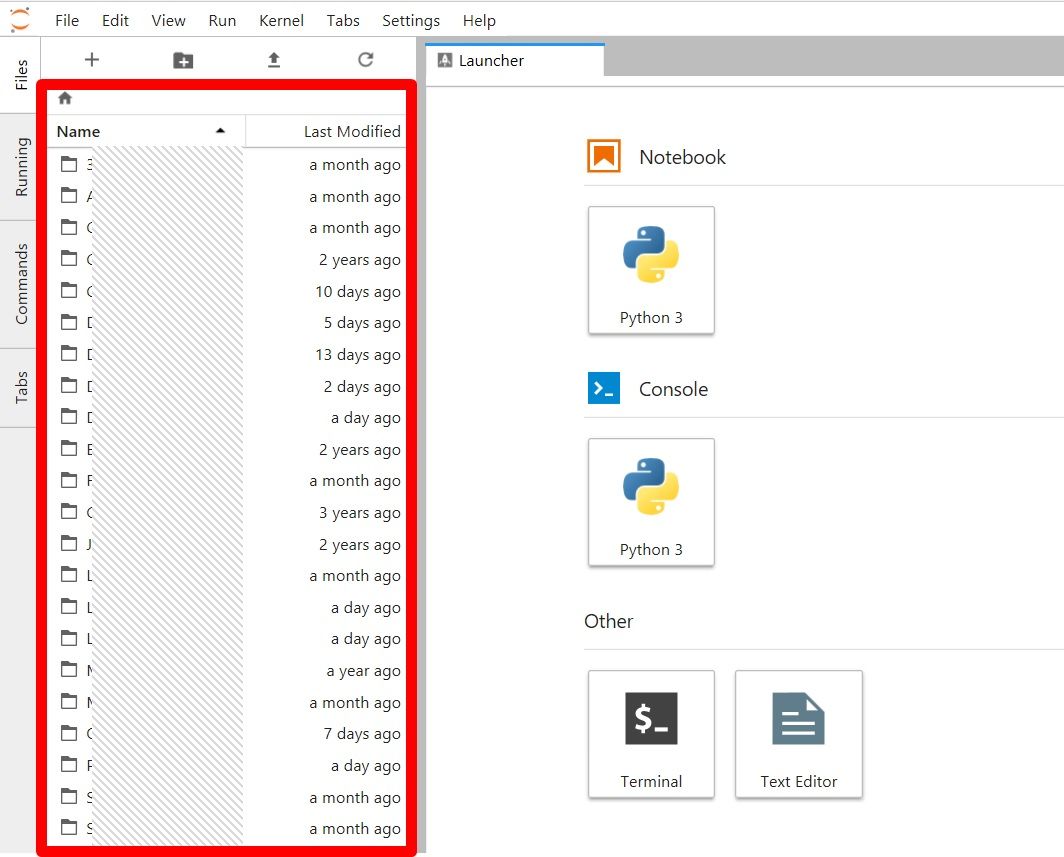

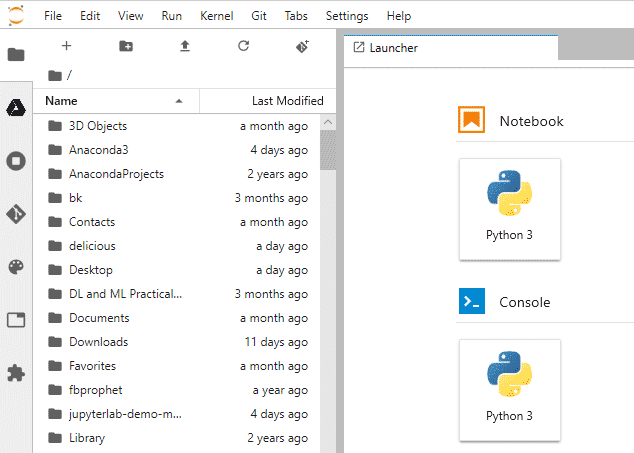

JupyterLabアップデートガイド!2.2.6から3.0.14への移行手順

JupyterLabはデータサイエンティストや研究者に広く使われているデータ分析ツールです。JupyterLabは2.xから3.xへの大規模なアップデートに伴い、새로운機能や性能の向上が見込まれています。本稿では、JupyterLab 2.2.6から3.0.14へのアップデート手順を紹介します。アップデートに伴う注意点や、新しい機能の使い方、トラブルシューティングの方法などを詳しく解説します。

新しい機能と強化されたセキュリティ:JupyterLab 3.0.14アップデートの利点

JupyterLab 3.0.14アップデートでは、多くの新しい機能と強化されたセキュリティ機能が導入されています。以下は、その中でも特に注目すべき変更点です。

【セキュリティ強化】

JupyterLab 3.0.14アップデートでは、セキュリティ機能が大幅に強化されています。特に、認証と認可の強化が行われました。新しいバージョンでは、より強力な認証メカニズムが導入され、ユーザデータの保護が強化されています。また、SSL/TLSサポートが強化され、接続のセキュリティが向上しました。

【新しいエディター】

JupyterLab 3.0.14アップデートでは、新しいエディターが導入されています。新しいエディターは、コードの書き込みをより迅速に、かつ効率的に実行できるように設計されています。特に、コード補完機能とシンタックスハイライトが強化されており、開発者の生産性が向上します。

【拡張機能】

JupyterLab 3.0.14アップデートでは、既存の拡張機能が強化され、新しい拡張機能が追加されています。.extension Managerを介して簡単に拡張機能をインストールおよび管理できるようになり、カスタマイズ性が向上しました。

電子回路設計を効率化!KiCadライブラリの作成方法【パフォーマンスの向上】

新しいバージョンでは、パフォーマンスが大幅に向上しました。Kernelの起動時間が短縮され、ロード時間が改善されています。これにより、ユーザはより効率的に作業できます。

【互換性の向上】

JupyterLab 3.0.14アップデートでは、さまざまな環境やシステムとの互換性が向上しました。特に、Python 3.8および3.9への対応が追加され、より幅広い用途で使用できるようになりました。

| バージョン | 変更点 |

|---|---|

| 2.2.6 | |

| 3.0.14 | セキュリティ強化、新しいエディターの導入、拡張機能の強化、パフォーマンスの向上、互換性の向上 |

JupyterLabの設定ファイルはどこにありますか?

JupyterLabの設定ファイルは、通常、ユーザーのホームディレクトリに保存されます。この設定ファイルは、JupyterLabの動作をカスタマイズするために使用されます。設定ファイルの保存先は、一般的に`~/.jupyter/lab`ディレクトリです。このディレクトリには、設定ファイル以外にも、JupyterLabのログファイルなどのデータが保存されます。

設定ファイルの作成方法

設定ファイルを作成するには、JupyterLabを起動し、ワークスペースに移動します。そこから、ファイルブラウザを使用して、新しいファイルを作成します。ファイル名として、`jupyter_lab_config.py`などの名前を使用します。次に、設定ファイルに必要なコードを書き込みます。設定ファイルに必要なコードは、JupyterLabの公式ドキュメントに記載されています。

KiCad日本語化ガイド!インストール直後に行う設定手順設定ファイルの構成

設定ファイルの構成は、主にJSON形式で記述されます。JSON形式は、人間が読みやすい形式なので、設定ファイルの編集が容易です。設定ファイルには、JupyterLabの動作を制御するためのパラメータが含まれます。これらのパラメータを使用することで、JupyterLabの動作をカスタマイズできます。

- 設定ファイルの構成は、主にJSON形式で記述されます。

- JSON形式は、人間が読みやすい形式なので、設定ファイルの編集が容易です。

- 設定ファイルには、JupyterLabの動作を制御するためのパラメータが含まれます。

設定ファイルの適用方法

設定ファイルの適用方法は、基本的に、JupyterLabを再起動することです。設定ファイルの編集後、JupyterLabを再起動すると、設定ファイルの変更が適用されます。また、設定ファイルを再読み込みするコマンドも用意されています。このコマンドを使用することで、JupyterLabの再起動をせずに設定ファイルの変更を適用することが可能です。

- 設定ファイルの編集後、JupyterLabを再起動することです。

- 設定ファイルを再読み込みするコマンドも用意されています。

- このコマンドを使用することで、JupyterLabの再起動をせずに設定ファイルの変更を適用することが可能です。

JupyterLabで変数を確認する方法は?

JupyterLabで変数を確認する方法は、以下の通りである。

変数を確認するには、JupyterLabの Variable Inspector を使用することができる。Variable Inspectorは、コード内の変数を実行時に確認できるツールである。Variable Inspectorを使用するには、コードセル内で変数を定義し、Variable Inspectorを開く必要がある。

kintone.Promise非推奨化!代替手段への移行をスムーズに行うには?変数を確認するためのステップ

変数を確認するためのステップは以下の通りである。

- コードセル内で変数を定義する:コードセル内で変数を定義し、変数名と値を設定する必要がある。

- Variable Inspectorを開く:メニューバーの「Window」>「Variable Inspector」をクリックするか、ショートカットキーを使用してVariable Inspectorを開くことができる。

- 変数を確認する:Variable Inspectorが開いたら、変数名と値が表示される。変数名をクリックして変数の値を確認することができる。

変数を確認するための便利なショートカットキー

変数を確認するための便利なショートカットキーは以下の通りである。

- Ctrl+Shift+I(Windows/Linux):Variable Inspectorを開くことができる。

- Cmd+Shift+I(Mac):Variable Inspectorを開くことができる。

- Ctrl+Shift+R(Windows/Linux):Variable Inspectorをリフレッシュすることができる。

変数を確認するためのTips

変数を確認するためのTipsは以下の通りである。

- 変数の名前が一意であることを確認する:変数の名前が一意であることを確認する必要がある。名前が重複していると、Variable Inspectorで変数を確認する際に問題が発生する可能性がある。

- 変数の値が正しいことを確認する:変数の値が正しいことを確認する必要がある。変数の値が不正であれば、Variable Inspectorで変数を確認する際に問題が発生する可能性がある。

- Variable Inspectorを頻繁にリフレッシュする: Variable Inspectorを頻繁にリフレッシュすると、変数の値が最新のものに更新される。

JupyterLabを再実行するにはどうすればいいですか?

JupyterLabを再実行するには、次の方法があります。

Pythonでkintoneアプリレコード登録!API連携の基本をマスターJupyterLabの再起動方法

JupyterLabを再実行するには、メニューバーの「ファイル」メニューから「再起動」または「Ctrl + R」を押すことができます。また、コマンドラインから「jupyter lab –restart」と入力することもできます。

JupyterLabの再起動時に起こりうる問題

JupyterLabを再実行すると、セッションがリセットされ、すべてのカーネルが停止します。また、ウィジェットやパネルの設定もリセットされることがあります。再起動前にセッションを保存することをお勧めします。

JupyterLabの再起動の際に知っておくべきこと

再起動後、ノートブックやファイルへのアクセスが正常に機能しない場合があります。また、拡張機能の一部が正常に動作しない可能性があります。再起動後、すべての機能が正常に動作することを確認してください。

- セッションを保存します

- 再起動後、すべての機能が正常に動作することを確認します

- 必要に応じて、拡張機能を再度インストールします

JupyterLabのデータはどこに保存されますか?

JupyterLabのデータは、ローカルファイルシステムやリモートサーバー、クラウドストレージなどの複数の場所に保存されます。ローカルファイルシステムの場合、ノートブックファイル(`.ipynb`)やデータファイルは、ユーザーのコンピューターに保存されます。リモートサーバーの場合、データはサーバー上のディレクトリに保存され、Webブラウザー経由でアクセスできます。クラウドストレージの場合、データはクラウドサービスプロバイダーが提供するストレージに保存され、Webインターフェース経由でアクセスできます。

kintoneデータ連携を強化!テーブルルックアップ機能を活用する方法JupyterLabのデータ保存先の決定条件

JupyterLabのデータ保存先は、ユーザーの設定や環境によって異なります。以下は、JupyterLabのデータ保存先を決定する条件の一例です。

- ユーザーの設定:ユーザーは、JupyterLabの設定ファイル(`jupyter_notebook_config.py`)や環境変数を使用して、データ保存先を指定できます。

- 環境:JupyterLabは、ローカルファイルシステムやリモートサーバー、クラウドストレージなどの環境に応じて、データ保存先を自動的に決定します。

- アプリケーションの要件:特定のアプリケーションやライブラリは、データを特定の場所に保存する必要がある場合があります。

ローカルファイルシステムでのデータ保存

ローカルファイルシステムでのデータ保存は、JupyterLabの一般的な使用方法の一つです。ノートブックファイル(`.ipynb`)やデータファイルは、ユーザーのコンピューターに保存され、ファイルシステム経由でアクセスできます。

- ファイルシステムの構造:JupyterLabは、ファイルシステムの構造に基づいてデータを保存します。ユーザーは、ファイルシステムの構造を変更して、データを別の場所に保存できます。

- データのバックアップ:ローカルファイルシステムでのデータ保存の場合、データのバックアップは重要です。ユーザーは、定期的にデータをバックアップして、データ損失を防ぐことができます。

- データの共有:ローカルファイルシステムでのデータ保存の場合、データの共有は困難です。ユーザーは、データを共有するために、クラウドストレージやリモートサーバーを使用できます。

クラウドストレージでのデータ保存

クラウドストレージでのデータ保存は、JupyterLabの使用方法の一つです。データはクラウドサービスプロバイダーが提供するストレージに保存され、Webインターフェース経由でアクセスできます。

- クラウドサービスプロバイダー:ユーザーは、Amazon S3やGoogle Cloud Storageなどのクラウドサービスプロバイダーから選択できます。

- データのアクセス制限:クラウドストレージでのデータ保存の場合、データのアクセス制限は重要です。ユーザーは、データへのアクセスを制限して、データのセキュリティを確保できます。

- データのコスト:クラウドストレージでのデータ保存の場合、データのコストは考慮事項の一つです。ユーザーは、データのサイズやアクセス回数に応じて、コストを計算する必要があります。

よくある質問

JupyterLabアップデートガイドの目的は何ですか?

JupyterLabアップデートガイドは、ユーザーが古いバージョンのJupyterLab(バージョン2.2.6)から最新のバージョン(バージョン3.0.14)にスムーズに移行できるように支援するためのガイドです。このガイドでは、移行手順の詳細な説明とトラブルシューティングのヒントを提供します。ユーザーは、このガイドを参考にして、JupyterLabの新機能と強化された機能を活用することができます。 アップデートの手順、新機能の紹介、互換性の問題などのトピックが網羅されています。

JupyterLabのアップデートにはどんなメリットがあるのですか?

JupyterLabのアップデートにはいくつかのメリットがあります。まず、セキュリティの向上が期待できます。最新のバージョンには、セキュリティの脆弱性が修正されており、ユーザーのデータとシステムがより安全な状態で運用できます。さらに、パフォーマンスの向上も期待できます。新しいバージョンでは、パフォーマンスが向上しており、ユーザーはよりスムーズな操作ができます。また、新機能の追加もメリットの一つです。新しいバージョンでは、新しい機能が追加されており、ユーザーはこれらの機能を活用して作業の効率化を図ることができます。

アップデートの前に注意点はありますか?

アップデートの前に、バックアップの作成が重要です。ユーザーのデータを失う危険性を回避するために、必ずバックアップを作成してください。また、互換性の確認も必要です。古いプラグインや拡張機能が新しいバージョンと互換性があるかどうかを確認してください。互換性の問題が発生した場合、対策を講じる必要があります。

アップデート後に発生する可能性のある問題は何ですか?

アップデート後に発生する可能性のある問題には、互換性の問題やパフォーマンスの低下などが挙げられます。古いプラグインや拡張機能が新しいバージョンと互換性がない場合、エラーが発生する可能性があります。また、システムの設定や環境の違いにより、パフォーマンスの低下が見られる場合もあります。これらの問題が発生した場合、トラブルシューティングを行って原因を特定し、対策を講じる必要があります。